SURVEI PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA 2025

Survei ini mencerminkan kebiasaan akses internet responden serta dinamika dan perkembangan lanskap digital

Survei ini mencerminkan kebiasaan akses internet responden serta dinamika dan perkembangan lanskap digital

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei bertajuk “Survei Penggunaan Internet di

JAKARTA – Investasi telah menjadi salah satu topik penting dalam diskursus keuangan masyarakat Indonesia,

JAKARTA – Survei Mudik Idulfitri 2025 oleh Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat tingkat kepuasan

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI baru saja merilis hasil Survei Persiapan Mudik 2025,

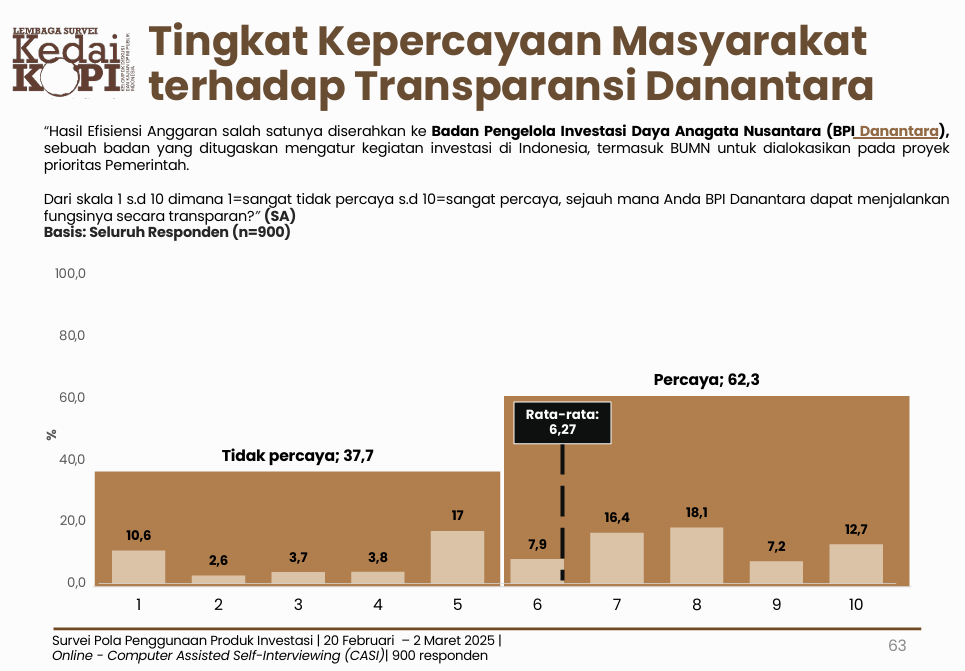

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei bertajuk “Pola Penggunaan Produk Investasi”